E sono 90 le candeline che John Mayall ha spento a coronamento di una carriera che lo ha visto tra i principali interpreti del blues bianco da quegli anni ’60 quando – assieme ad Alexis Korner – ha dato il via alla nascita del British Blues e alla riscoperta da parte di un ampio pubblico di tutto il mondo del blues americano delle origini e nuovo.

Lo vogliamo omaggiare con una serie di articoli e racensioni apparse sulla nostra rivista nei suoi 40 lunghi anni di storia.

JOHN MAYALL’S BLUESBREAKERS: Live in 1967

Forty Below 008 (USA)-2015-

Coincidenze o caso? Pensatela un po’ come volete. Di importante rimane il fatto che se in questo numero vi siete imbattuti dapprima nell’articolo sulle registrazioni prebelliche di Son House e poi con l’omaggio discografico che John Mooney gli ha dedicato, in altra parte della rivista avete trovato il saggio di Jas Obrecht sullo sbarco del Blues in Gran Bretagna a cui gli fanno seguito, idealmente, queste registrazioni inedite dal vivo di John Mayall catturate proprio in quegli anni.

Coincidenze o caso? Pensatela un po’ come volete. Di importante rimane il fatto che se in questo numero vi siete imbattuti dapprima nell’articolo sulle registrazioni prebelliche di Son House e poi con l’omaggio discografico che John Mooney gli ha dedicato, in altra parte della rivista avete trovato il saggio di Jas Obrecht sullo sbarco del Blues in Gran Bretagna a cui gli fanno seguito, idealmente, queste registrazioni inedite dal vivo di John Mayall catturate proprio in quegli anni.

E qui occorre aprire perlomeno alcuni sentieri di lettura. Il primo riguarda la collocazione temporale delle incisioni, catturate dall’olandese Tom Huissen dal febbraio a maggio del 1967 in 5 diversi luoghi: Manor House, Bromley, Marquee Club, The Ram Jam, Klook’s Kleek. Il secondo concerne la formazione della band strutturata attorno a Mayall (voce, armonica e organo), Peter Green (chitarra), John McVie (basso) e Mick Fleetwood, che ha sostituito Aynsley Dunbar alla batteria.

Insomma, ci troviamo di fronte all’ossatura in vitro dei futuri Fleetwood Mac che nasceranno nell’estate dello stesso anno. Il terzo, logica conseguenza dei primi due, è la mutazione che scaturisce dalla sonorità del gruppo. Intendiamoci, non c’è alcun rigetto delle tematiche blues, bensì una maturazione che raggiunge la sua espressione più completa nella figura di Peter Green.

Se allora avremmo potuto pensare che fosse merito della dimensione live, priva quindi di costrizioni legate al minutaggio dei brani, ci saremmo sbagliati perché il futuro ci avrebbe presto smentiti. Infatti se pensiamo che qui ci troviamo con un leader impegnato quasi esclusivamente all’organo (si esibisce all’armonica in un solo pezzo), un batterista come Fleetwood non certo creativo come Dunbar ma che tutto sommato non sfigura, ed un McVie preciso quanto basta, ci rendiamo conto che chi fornisce consistenza e valore a queste tracce è Peter Green.

La sua chitarra ha perso quasi completamente ogni debito di sudditanza con altri pari, Clapton su tutti, assumendo toni personali intrisi di energia e creatività, indossando nel contempo contaminazioni d’oltreoceano che relegano nel dimenticatoio il chitarrismo scolastico a cui si erano abbeverati. Gli esempi di ciò sono facilmente rintracciabili nelle versioni di “Looking Back”, “The Stumble” e “So Many Roads” se confrontate con le esecuzioni degli stessi brani realizzate 6 mesi prima e presenti oltre che nell’ellepì “Hard Road” anche in altre compilation di Mayall.

Volendo poi essere più realisti del re, gustatevi come la chitarra di Peter sia già avanti rispetto ai tempi in “Brand New Start” (unica traccia in cui John usi l’armonica), mentre si dimostri, nell’omaggio ad Otis Rush, necessariamente più cattiva in “All Your Love” e più sensibile e lucida come poche altre in “Double Trouble”.

Curiosa, ma riuscita in pieno, la presenza di 2 brani, “Stormy Monday” e “San-Ho-Zay”, che ne Mayall ne Green riprenderanno mai. Infatti se il primo mette in luce la compattezza del gruppo, tenuto assieme per tutto il disco dalle infinite note all’organo di John, brilla ancora la poliedricità di Peter che passa con disinvoltura da un suono rotondo introduttivo ad un assolo in cui le note sembrano attorcigliarsi per uscire dallo schema originario omologante. Il secondo, strumentale classica prova d’esame per tutti i chitarristi, viene risolto con la scansione di base potente su cui si arrampica il chitarrismo di Green.

Opera importante quindi, non tanto per la carriera di Mayall, quanto per l’evidenza che assume la figura di Peter Green per il suo lavoro, in corso, di adeguamento sonoro del blues ai tempi che stanno cambiando, operazione che porta con sé i primi accenni tendenti allo smontaggio di alcune certezze ed alla creazione di nuove strade da percorrere. Con lui il British Blues 2.0 era cominciato e noi, allora, forse ancora non lo sapevamo.

Marino Grandi – Il Blues n. 131

JOHN MAYALL’S BLUESBREAKERS: Live in 1967 – Volume Two

Forty Below 013 (USA) -2016-

Giusto un anno fa (“Il Blues” n.131) ci eravamo occupati del primo capitolo dei nastri registrati dall’appassionato Tom Huissen e recuperati da Mayall con materiale da concerti nei club londinesi. Anche per questo seguito occorre fare un distinguo tra la qualità della registrazione ( lo-fi per così dire) e quella della performance (brillante).

Giusto un anno fa (“Il Blues” n.131) ci eravamo occupati del primo capitolo dei nastri registrati dall’appassionato Tom Huissen e recuperati da Mayall con materiale da concerti nei club londinesi. Anche per questo seguito occorre fare un distinguo tra la qualità della registrazione ( lo-fi per così dire) e quella della performance (brillante).

Di certo gli ammiratori di John Mayall e Peter Green avranno pane per i loro denti, poco importa infatti che tre brani qui inclusi compaiano, in versioni differenti, anche nel primo volume. Non ci lamenteremo di riascoltare gli arabeschi di Green su “Double Trouble” o “So Many Roads”, servirà anzi a rimarcare l’importanza che le incisioni su etichetta Cobra di Otis Rush hanno rivestito sulla formazione di tanti chitarristi inglesi. Green, vale la pena ricordarlo, all’epoca aveva appena vent’anni (!), ha la possibilità di mettersi in mostra, soprattutto nei lunghi slow blues, dove Mayall gli lascia molto spazio o in uno strumentale intitolato semplicemente “Greeny”.

Lui risponde con un lavoro di fino, una per tutte valga “Sweet Little Angel” con le sue citazioni esplicite di B.B. King e la capacità di lasciare il segno sia sulla distanza di un assolo sia su brevi fraseggi ad incastro. Mayall usa di più l’armonica rispetto al primo volume, lo fa col suo stile, non virtuosistico ma riconoscibile, in un paio di brani di Sonny Boy Williamson II, uno dei suoi artisti preferiti.

C’è anche una inconsueta versione strumentale di “Chicago Line”, con John di nuovo all’armonica e un assolo di basso di McVie e una “Stormy Monday” cantata dall’ospite Ronnie Jones. Nell’estate del 1967 le strade di Mayall e Green si separeranno, però queste incisioni, seppur imperfette, sono un saggio di cosa che sapevano fare insieme e di quello che sarà Peter nei primi Fleetwood Mac.

Matteo Bossi – Il Blues n. 135

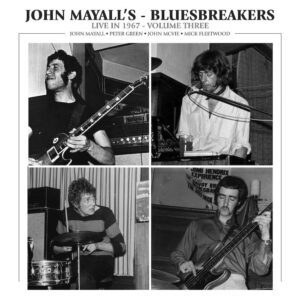

JOHN MAYALL’S BLUESBREAKERS Live in 1967–Volume Three

Forty Below Records(USA)–2023

Ci chiediamo cosa abbia spinto a centellinarle negli anni, queste uscite dal vivo, anziché raccoglierle definitivamente in un unico box quando i tempi sarebbero stati maturi.

Ci chiediamo cosa abbia spinto a centellinarle negli anni, queste uscite dal vivo, anziché raccoglierle definitivamente in un unico box quando i tempi sarebbero stati maturi.

Ma alle volte non conviene farci troppe domande (…the business is the business) e cogliere piuttosto quel che passa il convento, stavolta in coda a quelle esibizioni che i Bluesbreakers di allora tennero in alcuni locali della Londra infervorata di blues; Mayall, uno dei promotori di quell’avanguardia che fece scuola e diede il via al british – blues boom.

Col terzo volume dei “Live In 1967” siamo giunti così al fine del 2023, in cui alle soglie dei novant’anni, per il grande vecchio del blues inglese, i tempi paiono più che maturi, con la Forty Below ad esaurirci l’attesa che ci separava dalle prime due “tranches” dal vivo, regalandoci dallo scorso settembre anche quel che resta, di quelle serate immortalate da un registratore a bobine dal fan olandese Tom Huissen e restaurate dal produttore Eric Corne, a ottenere il meglio da quel che non poteva essere nient’altro che “amatoriale” (o se più ci piace, “bootleg”.. ante – litteram).

Ché, se le categorie arrivano sempre dopo che le cose accadono, nel 1967 non si poteva essere altro che nel pieno degli accadimenti: di tutto, sia per l’esplodere del blues inglese, tanto più che per le registrazioni clandestine, come per tante altre cose che cambiarono il mondo.

E se c’è chi potrebbe azzardare che tra queste, ci siano stati pure i Fleetwood Mac di Peter Green, certo è che, come Baker, Bruce e Clapton, anch’essi sono passati all’ “università del blues” di John Mayall (come una sorta di Jack ed Elwood al catechismo del reverendo Cleophus James… di nuovo ante – litteram, ovviamente); e anche in queste “frattaglie”, raccolte nei fumosi club della capitale britannica, il nucleo embrionale di quella band, con Greeny, McVie e Fleetwood, è già storia.

Il volume 3 però, ha solo otto tracce (quel che rimane, appunto) incise in gran parte alla Manor House (quattro); al Bromley (due); al Ram Jam & Klooks Kleek (una & una). A colpire allora, come nei precedenti capitoli, tanto l’alto gradiente esecutivo, quanto la bassa fedeltà delle registrazioni, a farne una testimonianza del tempo, prima ancor che di un impeccabile ascolto.

Difficile non trovare in scaletta qualcosa che non fosse anche nei precedenti, ma si sa che quel che si cerca in quelle che oggi chiameremmo anche “registrazioni istantanee” sono le variazioni sul tema, le improvvisazioni, l’impareggiabile creatività che coglie un momento diverso dall’altro, e ci ritrova a riascoltare l’intensa “Double Trouble” (Rush) comune ai tre volumi; “Brand New Start” e “The Stumble” (King/Thompson), accese in repertorio nel volume uno e altrettanto incendiarie nella presente track-list; quindi “Tears In My Eyes”, “Greeny” (Green), “Talk To Your Daughter” (Atkins/Lenoir) o “Your Funeral And My Trial” (Williamson) che ricompaiono qui, come nel secondo volume. Un’uscita che nulla aggiunge alle altre, ma allarga le vedute su di un’altra grande fase della carriera di un mentore come John Mayall coi prossimi Fleetwood Mac.

Matteo Fratti

Comments are closed